Am kommenden Sonntag, 27. Oktober 2019, finden in Kolumbien Regionalwahlen statt. Die politische Beteiligung von Frauen und Perspektiven der Wahlen vor dem Hintergrund von Gewalt und Korruption.

Die 36.602.752 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Landes sind dazu aufgerufen, ihre Stimme für die Wahl der Bürgermeister/innen, Gemeinde- bzw. Stadträte/innen in 1.102 Gemeinden, sowie der Abgeordneten der Landesvertretungen (asambleas departamentales) und der Gouverneure/innen in 32 Bundesstaaten abzugeben.

Die politischen Entwicklungen Mitte der 1980er Jahre sowie die neue Verfassung von 1991 führten zu einer Erweiterung der demokratischen Mitwirkungsrechte für die Bürger/innen. Die erste Wahl der Bürgermeister/innen durch die Bürger/innen erfolgte vor etwa 30 Jahren am 13. März 1988. Nachdem die Verfassung von 1991 die Wahl der Gouverneur/innen durch die Bürger/innen vorsah, werden auch diese seit 1992 durch das Volk gewählt. Zuvor wurden sie durch den Präsidenten ernannt, während die Bürgermeister/innen wiederum von den Gouverneuren/innen ernannt wurden.

Bis zur Verabschiedung der Verfassung von 1991 fanden die Wahlen für den Kongress (Senat und Repräsentantenkammer), für die Stadt- und Gemeinderäte sowie für die Versammlungen der Bundesstaaten am gleichen Tag statt.

Mittlerweile finden die Regionalwahlen landesweit alle vier Jahre und im Jahr nach den Nationalwahlen (Kongress- und Präsidentschaftswahlen) statt. Diese werden von der nationalen Einwohnermeldebehörde (Registraduría Nacional del Estado Civil) durchgeführt. Rechtsfragen werden vom Nationalen Wahlrat (Consejo Nacional Electoral) entschieden; dessen Entscheidungen können durch die Verwaltungsgerichte überprüft werden. Ein unabhängiges Wahlgericht, wie es in anderen Ländern in Lateinamerika häufig ist, gibt es in Kolumbien bisher nicht.

Die FARC tritt mit ihrer neuen Partei bei den Wahlen an

Die Wahlen diesen Monat sind die ersten Regionalwahlen seit dem Friedensabkommen der kolumbianischen Regierung mit der Guerillagruppe FARC, die am 26. September 2016 das Abkommen in Cartagena unterzeichneten. Nachdem die Bürger/innen bei einem Referendum über das Abkommen am 2. Oktober mit knapper Mehrheit gegen das Abkommen stimmten, wurde ein modifiziertes Abkommen am 24. November 2016 in Bogotá unterzeichnet und schließlich am 29. und 30. November durch den Senat und die Repräsentantenkammer des Kongresses ratifiziert.

Die FARC ließen sich als neugegründete Partei bei den Parlamentswahlen im März 2018 aufstellen. Unter dem gleichen Namen (statt Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nennt sich die Partei nun Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, d.h. Revolutionäre Alternative Kraft des Gemeinwohls bzw. des Volkes) und 23 Kandidaten/innen für Senat und Repräsentantenkammer kam die Partei mit etwa 50.000 bzw. 30.000 Stimmen in den jeweiligen Kongresskammern auf 0,34 Prozent bzw. 0,22 Prozent. Jenseits der im Friedensabkommen für sie garantierten Vertretung im Kongress mit zehn Mitgliedern (jeweils fünf im Senat und in der Repräsentantenkammer) scheiterten sie deutlich an der Sperrklausel für weitere Kandidaten/innen.

Bei den Regionalwahlen tritt die FARC nicht für Gouverneurswahlen an, sondern nur mit Kandidaten/innen für Bürgermeisterwahlen in 13 Gemeinden. Außerdem präsentierten sie Listen für die Gemeinderatswahl in 60 Gemeinden sowie in acht Bundesstaaten für die Landesvertretungen. Ihre Wahlaussichten sind damit wieder sehr gering.

Neben der geringen Akzeptanz in der Bevölkerung spielen ihre innere parteipolitische Zerstrittenheit und Zerrissenheit eine weitere zentrale Rolle. Mehrere Kommandanten der FARC, darunter die ehemalige Nummer zwei der FARC und Verhandlungsführer in den Friedensgesprächen, Iván Marquez, hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten in den Untergrund abgesetzt und sich so dem Zugriff der kolumbianischen Justiz durch das im Rahmen des Friedensabkommens geschaffenen Sonderstrafgerichts entzogen. Angesichts des nach ihrer Ansicht erfolgten Verrats der Regierungen Santos und Duque am Friedensabkommen, kündigten sie am 29. September in einem Video ihre Wiederbewaffnung und die Aufnahme des bewaffneten Widerstands der FARC an.

Die Ankündigung wurden von den gemäßigten Kräften der FARC, die an der Umsetzung des Abkommen festhalten, vehement kritisiert. Dennoch führt diese unweigerlich zu einer weiteren politischen Schwächung ihrer Partei bei den Regionalwahlen.

Regionalwahlen, Gewalt und Korruption

Die letzten Regionalwahlen von 2015 waren die friedlichsten seit Jahrzehnten, begünstigt durch die Verhandlungen zwischen Regierung und FARC sowie der Erklärung eines einseitigen Waffenstillstands durch die FARC im Dezember 2014. Im Vorfeld der diesjährigen Wahlen hat die Gewalt in den letzten Monaten allerdings wieder zugenommen.

Von Oktober 2018 bis Juni 2019 gab es nach Angaben der Wahlbeobachtungsinitiative der kolumbianischen Zivilgesellschaft Misión de Observacón Electoral (MOE) 265 Opfer politischer Gewalt, darunter Fälle von Tötungen, Entführungen, Bedrohungen und Attentaten. 43 Prozent der Fälle richteten sich gegen politische Führungspersönlichkeiten und 42 Prozent gegen zivilgesellschaftliche Führungspersonen.

Seit dem 27. Juli 2019, an dem die Frist für die Einschreibung für Kandidaten/innen für politische Ämter endete, wurden 54 Kandidaten/innen Opfer politisch motivierter Gewalttaten, darunter 37 für das Bürgermeisteramt, 14 für den Gemeinderat, zwei Kandidaten für das Gouverneursamt sowie eine Person für die Bundesstaatenversammlung. Sieben Personen, die Mitglieder der Regierungsparteien Centro Democrático und Partido de la U waren bzw. den Parteien Partido Liberal und Cambio Radical im Kongress angehörten – die weder Teil des Regierungs- noch des Oppositionsbündnisses sind – wurden getötet, 40 Kandidaten/innen – von Regierungs- bis hin zu Oppositionsparteien – wurden bedroht, fünf wurden Opfer von Attentaten und zwei wurden entführt.

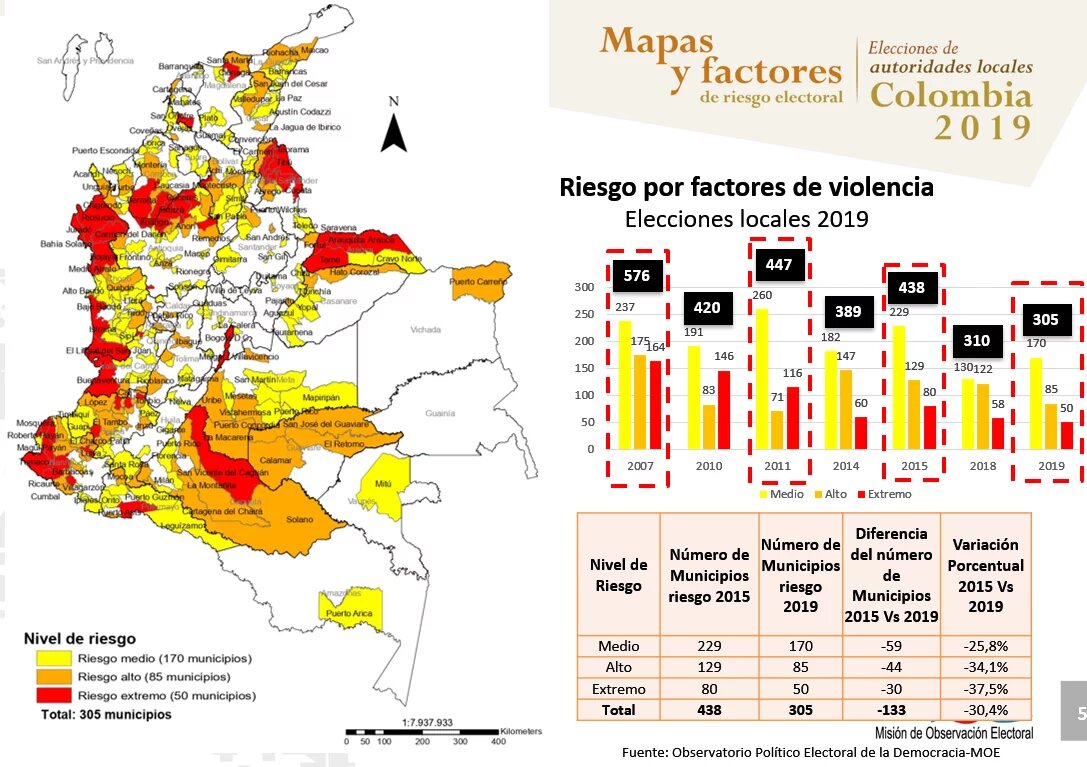

Das Gewaltrisiko bleibt trotz rückläufiger Prozentzahlen hoch

Betroffen von der politischen Gewalt sind landesweit etwa 305 Gemeinden, insbesondere in Grenzregionen zu Venezuela sowie in den Bundesstaaten am Pazifik (Chocó, Valle del Cauca, Cauca), in denen die wichtigsten Drogenrouten liegen. In diesen kämpfen die bewaffneten Gruppen um die territoriale Kontrolle über die Drogenabbaugebiete sowie die Transportrouten nach Venezuela und zum Pazifik.

Außerdem befinden sich in diesen Gegenden illegale Goldminen, die von den Gruppen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten genutzt und kontrolliert werden. Das Gewaltrisiko bleibt damit weiterhin bestehen. Das drückt sich auch in der Einschätzung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes aus, nach dessen Ansicht in Kolumbien momentan fünf nicht-internationale bewaffnete Konflikte zwischen dem kolumbianischen Staat und mehreren bewaffneten Gruppen existieren. Trotz dieser komplexen Situation ist insgesamt gegenüber den Regionalwahlen der letzten Jahre ein Rückgang der von Gewalt betroffenen Gemeinden um 30,4 Prozent zu verzeichnen.

Für die Gewalt werden bewaffnete Gruppen verantwortlich gemacht, darunter Organisationen der organisierten Kriminalität und des Drogenhandelns, wie etwa der Clan del Golfo, die Guerillagrupe ELN, nicht-demobilisierte bzw. wiederbewaffnete Gruppen der FARC sowie weitere bewaffnete Gruppierungen. Für besonderes Aufsehen sorgte ein Massaker im Südosten des Landes, bei dem Bewaffnete die Bürgermeisterkandidatin der Partei Partido Liberal zusammen mit fünf weiteren Personen töteten.

Diese hatte bereits zuvor von Bedrohungen gegen sie berichtet. Nachdem das Verteidigungsministerium zunächst FARC-Dissidenten für die Tat verantwortlich machte, wurden kürzlich bei einer Polizeiaktion eine Gruppe von Polizisten wegen illegalen internationalen Waffen- und Drogenhandels verhaftet, bei der eine Waffe gefunden wurde, die bei dem Massaker eingesetzt wurde. Ferner ist zu erwähnen, dass seit dem Friedensabkommen vor drei Jahren mehr als 700 soziale Anführer und mehr als 140 Demobilisierte der FARC getötet wurden.

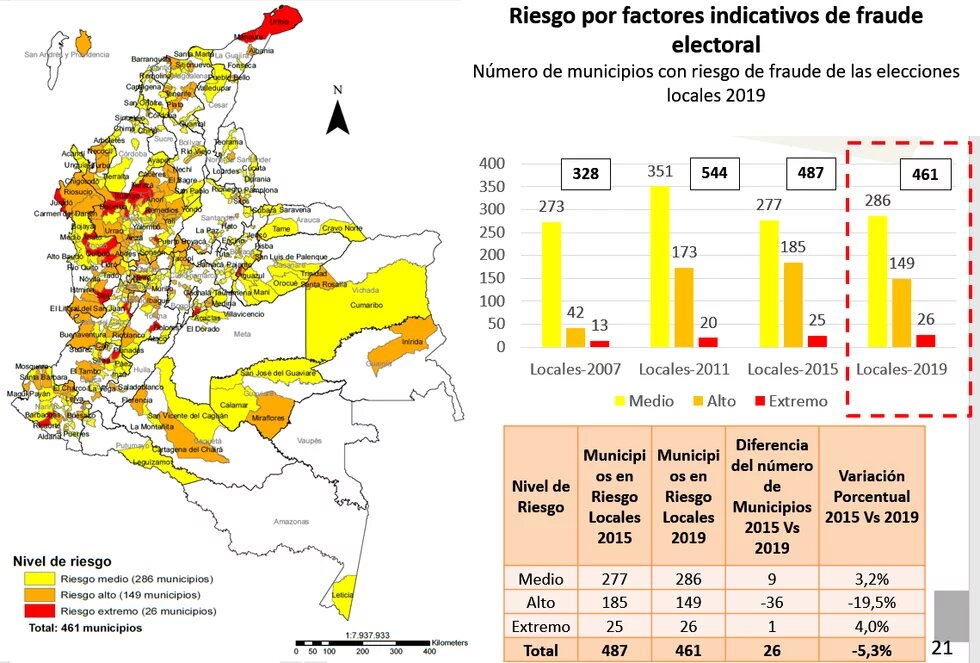

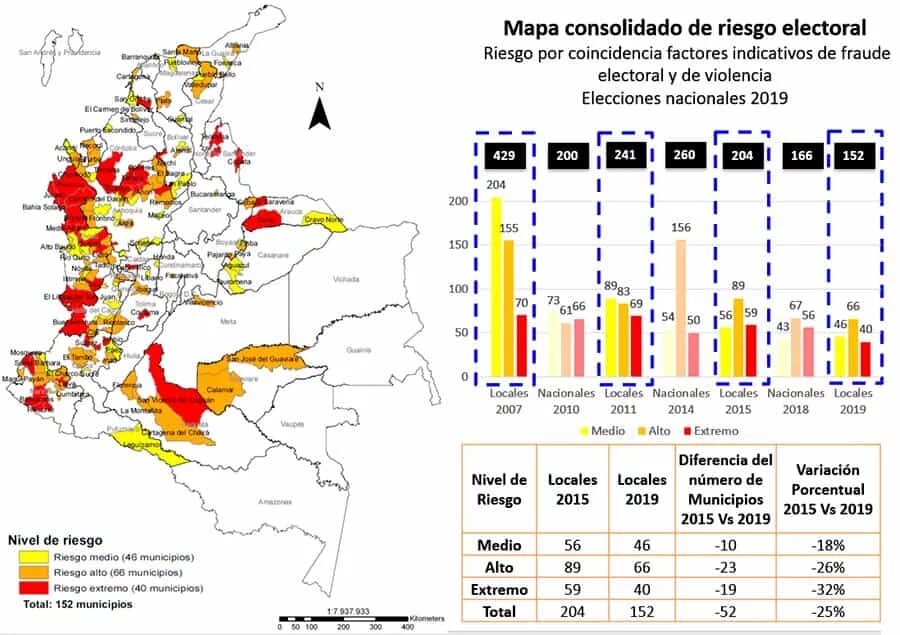

Des Weiteren wird von zivilgesellschaftlichen Organisationen auf das Risiko illegaler Methoden beim Wahlkampf sowie bei der Abstimmung hingewiesen. Nach Ansicht der Misión de Observación Electoral sind davon 461 Gemeinden betroffen. Zahlreiche Kandidaten/innen stehen in diesen Regionen unter Korruptionsverdacht. In 152 Gemeinden besteht damit ein Risiko für die Wahlen sowohl aufgrund von politischer Gewalt und Korruption.

Regionalwahlen und die politische Beteiligung von Frauen

Die Beteiligung von Frauen bei den Regionalwahlen, sei es als Kandidatinnen oder gewählte Vertreterinnen, ist bei den letzten drei Wahlen zwar angestiegen, liegt aber weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Anteil von Kandidatinnen bei den Gouverneurswahlen der 32 Bundesstaaten in den letzten Jahren sah folgendermaßen aus:

- 2007: 7,95 Prozent (12 Frauen unter insgesamt 151 Bewerber/innen)

- 2011: 11,54 Prozent (15 Frauen unter insgesamt 130 Bewerber/innen)

- 2015: 16,13 Prozent (25 Frauen unter insgesamt 155 Bewerber/innen)

Gewählt wurden lediglich eine (2007), drei (2011) bzw. fünf Frauen (2015) in den 32 Bundesstaaten bei den letzten drei Wahlen, das bedeutet einen Anstieg von 3,13 Prozent auf 15,63 Prozent.

Bei den Wahlen zum Bürgermeisteramt stellt sich die Situation ähnlich dar, die Anzahl der Kandidatinnen hat sich vermehrt, ist im Verhältnis aber nach wie vor gering:

- 2007: 12,52 Prozent (581 Frauen unter insgesamt 4.639 Bewerber/innen)

- 2011: 13,14 Prozent (583 Frauen unter insgesamt 130 Bewerber/innen)

- 2015: 14,00 Prozent (649 Frauen unter insgesamt 4.636 Bewerber/innen)

Gewählt wurden lediglich 100 (2007), 108 (2011) bzw. 134 Frauen (2015) in den etwa 1.100 Gemeinden bei den letzten drei Wahlen. Der Anteil gewählter Bürgermeisterinnen liegt damit bei etwa 10-12 Prozent.

Der landesweite Anteil von Frauen in den Stadt-/Gemeinderäten und den Landesvertretungen (asambleas departamentales) der Bundesstaaten lag bei den Regionalwahlen 2015 bei 16,6 Prozent bzw. 16,7 Prozent. Damit liegt die Beteiligung von Frauen auf regionaler Ebene durchgehend unter 20 Prozent und unterhalb des Niveaus politischer Vertretung durch Frauen im Zuge der letzten Parlamentswahlen. Dieses lag 2018 für den Senat bei 22,64 Prozent (24 Senatorinnen bei 106 Sitzen), für die Repräsentatenkammer bei 18,24 Prozent (31 Repräsentantinnen bei 170 Sitzen), und für den Kongress, d.h. beiden Kammern, bei 19,93 Prozent (55 Frauen bei 276 Sitzen).

Auch 2019 bleiben Frauen massiv unterrepräsentiert

Für die Regionalwahlen 2019 ist keine wesentliche Veränderung zu erwarten. So treten insgesamt 117.822 Kandidaten/innen an, darunter 37,2 Prozent Frauen. Unter den 5.100 Kandidaten/innen für ein Bürgermeisteramt gibt es allerdings nur 781 Frauen, d.h. 15 Prozent. In 543 Gemeinden, das heißt in etwa der Hälfe des Landes, treten gar keine Frauen als Kandidatinnen an. Ähnlich steht es um die Gouverneurswahlen: In 18 der 32 Bundesstaaten treten keine Kandidatinnen für das Amt an.

Im Schnitt liegt die Vertretung von Frauen, die in Kolumbien mit 18.606.307 Personen 51,7 Prozent der wahlberechtigten Personen ausmachen, bei Regionalwahlen somit zwischen 12 Prozent und 17 Prozent. Damit liegt die Vertretung erheblich unter den 30 Prozent weiblicher Beteiligung an wichtigen öffentlichen Ämtern, die das Gesetz Nr. 581 von 2000 zur Quotenregelung zwecks Stärkung der Beteiligung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung vorsieht.

Dieses Gesetz gilt allerdings ausdrücklich nicht für die Beteiligung von Frauen an National- und Regionalwahlen. Um bei diesen die Beteiligung von Frauen zu stärken, sieht das Gesetz Nr. 1475 von 2011 zu Parteien und Wahlen in seinem Artikel 28 Abs.1 S.3 vor, dass bei Wahlen von Vertretungen, die mindestens fünf Sitze umfassen, die Wahllisten mindestens „30 Prozent des anderen Geschlechts“ umfassen müssen.

Der Nationale Wahlrat argumentiert für die politische Beteiligung von Frauen

Mit Blick auf die historische Unterrepräsentierung von Frauen bei öffentlichen und politischen Ämtern erklärte das kolumbianische Verfassungsgericht die Formulierung dieser Vorschrift in seiner Entscheidung C-490 von 2011 für verfassungsmäßig. Bei den diesjährigen Regionalwahlen schrieben sich für die Gemeinderatswahlen Wahlinitiativen ein, die in ihren Listen allerdings mehr als 70 Prozent Frauen, das heißt weniger als 30 Prozent Männer hatten.

Im Gegensatz zu den Listen, in denen weniger als 30 Prozent Frauen enthalten waren, und die der Nationale Wahlrat für ungültig erklärte, entschied dieser, dass solche Listen, die weniger als 30 Prozent Männer enthalten, zulässig seien. Diese Entscheidung widerspricht an sich dem strengen Wortlaut der Vorschrift („mindestens 30 Prozent des anderen Geschlechts“). Dennoch lässt sich – wie es der Nationale Wahlrat tat - mit einer telelogischen Interpretation, das heißt einer am Sinn und Zweck der Vorschrift orientierten Interpretation, dafür argumentieren, dass gerade die politische Beteiligung von Frauen im Wege einer „positiven Diskriminierung“ gestärkt werden sollte.

In diesem Sinne verwies das Verfassungsgericht in seiner Entscheidung C-490 von 2011 ebenfalls auf die traditionelle Unterrepräsentierung von Frauen in der Politik und die Notwendigkeit und Zulässigkeit, positive gesetzgeberische Maßnahmen im Kampf gegen die politische Benachteiligung bzw. Diskriminierung von Frauen in der Ausübung öffentlicher bzw. politischer Ämter zu erlassen. Diese Interpretation ist zu begrüßen. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung, die politische Beteiligung von Frauen an politischen Ämtern zu stärken, in der Praxis groß. Mit erheblich weniger als 20 Prozent Beteiligung an politischen Ämtern bleibt das Ziel einer paritätischen Verteilung politischer Beteiligung in weiter Ferne.

Allein ein Blick auf die Bürgermeisterwahlen in den fünf größten Städten des Landes (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena) zeigt dies deutlich: in Cali treten neun Männer an, in Barranquilla vier Männer – Kandidatinnen sind hier Fehlanzeige. In Medellín sind 13 der 15 Kandidaten/innen männlich, in Cartagena wiederum 10 der 15 Kandidaten/innen. In Bogotá gibt es schließlich eine Kandidatin neben drei Kandidaten. Nachdem diese vor einigen Wochen noch in den Umfragen weit vorne lag, ist sie bei den letzten Umfragen nur noch auf dem zweiten Platz.

Politische Bedeutung der Regionalwahlen, Rolle der Parteien und Perspektiven

Die Regionalwahlen geben den Bürger/innen die Möglichkeit, ihre Kandidaten/innen zu politischen Fragen lokaler und regionaler Wirtschafts-, Investitions- und Infrastrukturförderung, territorialer Raumplanung und Stadtentwicklung, lokaler Sicherheitspolitik und Friedensförderung, sowie Sozial-, Umwelt-, Bildungs- und Kulturpolitik in den Kommunen und Bundesstaaten zu wählen.

Diese verabschieden bis Ende 2020 ihre lokalen und regionalen Entwicklungspläne für die nächsten vier Jahre. In den laufenden Wahlkämpfen der meisten Großstädte spielten Fragen zur Umsetzung des Friedensabkommens auf lokaler und regionaler Ebene eher eine untergeordnete Rolle. Im Zentrum standen Fragen zu Mobilität, Wirtschafts- und Infrastrukturförderung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit.

Zwei weitere politische Phänomene charakterisieren die diesjährigen Regionalwahlen. Einerseits treten zahlreiche Kandidaten/innen nicht als Mitglieder einer Partei an, sondern stehen an der Spitze von durch Unterschriftensammlungen konstituierte sonstige politische Vereinigungen bzw. Initiativen (sog. grupos significativos de ciudadanos, kurz GSC, d.h. „signifikative Gruppen von Bürger/innen“). Andererseits nahm die Zahl von Kandidaten/innen, die für Parteienbündnisse antreten, ebenfalls stark zu. Waren es 2011 nur 155 Kandidaten/innen, stieg die Zahl 2015 auf 634 und 2019 auf 5.694.

Gleichzeitig gelten die Regionalwahlen aufgrund der von Klientelismus geprägten Politik als wichtige Weichenstellung für die politische Machtverteilung im Land, insbesondere mit Blick auf die Anfang 2022 stattfindenden Parlamentswahlen. Die lokalen und regionalen politischen Strukturen spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung von Wählerstimmen auf nationaler Ebene. Daher bleibt auch abzuwarten, welche Auswirkungen die Regionalwahlen auf die zweite Hälfe der Legislaturperiode des Parlaments und die Regierung von Präsident Duque haben wird.